慶長小袖

前回の続き、桃山から慶長にかけて。

慶長とは、家康が征夷大将軍に任じられ、江戸幕府が始まる前の1596年頃から約20年間の元号で、

ご存じのように安土桃山から江戸に変わる時代の狭間、転換期のことである。

それは日本の染織史、特に「小袖」についても同様、私個人の見解で申し訳ないが、

それまでの優美なものがまとまりを経て、能率的または技能的な形へと移行していく転換期と捉えている。

例えば、桃山小袖のように段代りや方身代わりのような大らかで大胆な構図に、大柄な刺繍と摺箔を

あしらった豪華絢爛なものから印象は一変し、小袖の全面を”絞り染め”で地色を染め分け、

そこに草花や吉祥文など手の込んだ文様を細かい刺繍や摺箔で埋め尽くした形になっていく。

言わばふくよかなものから無駄をそぎ落とし、より精密に技術を磨き上げ、その誇張された

技能の集大成が慶長小袖のいわれとなる、「地なし小袖」の所以ではなかろうか。

それはまた当時の職人が腕を競い合い、こだわりと技術が詰め込まれた高尚な伝統工芸品であろう。

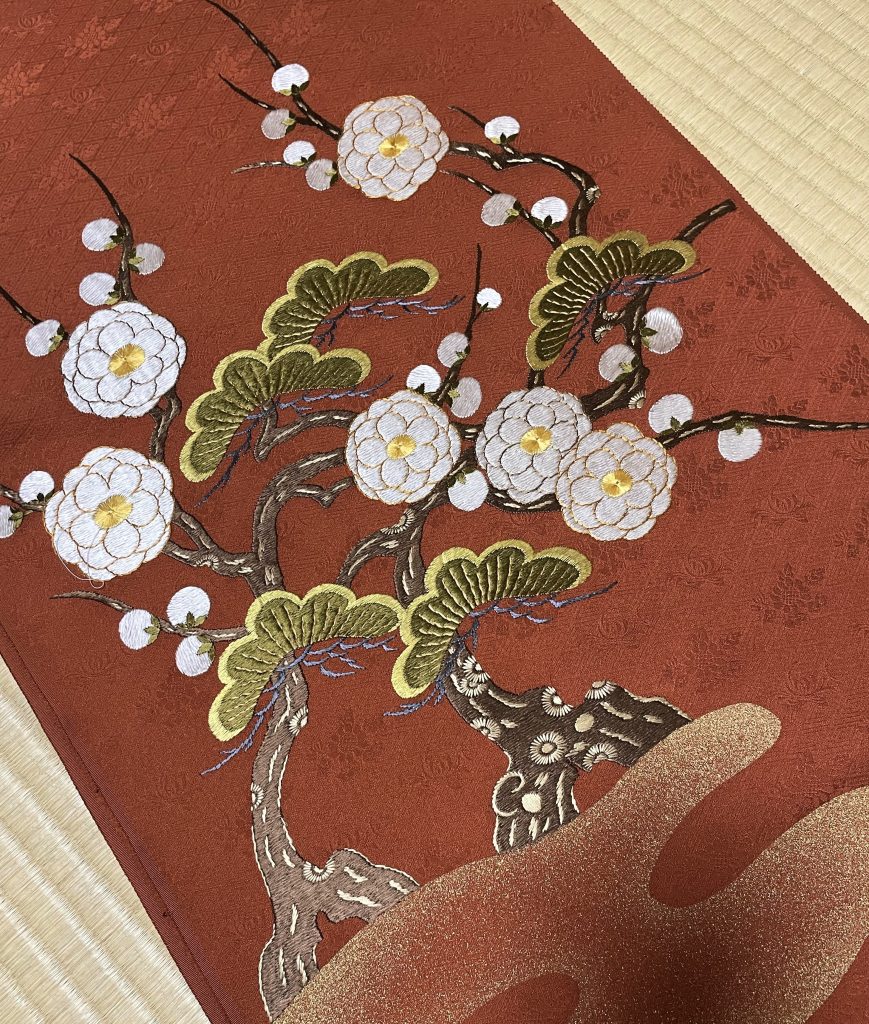

<桃山能装束薔薇紋訪問着>

こちらは桃山の能装束をモチーフに再現した訪問着。

霞に薔薇が優雅に配置してあり、刺繍はもちろん渡し縫い。

次は

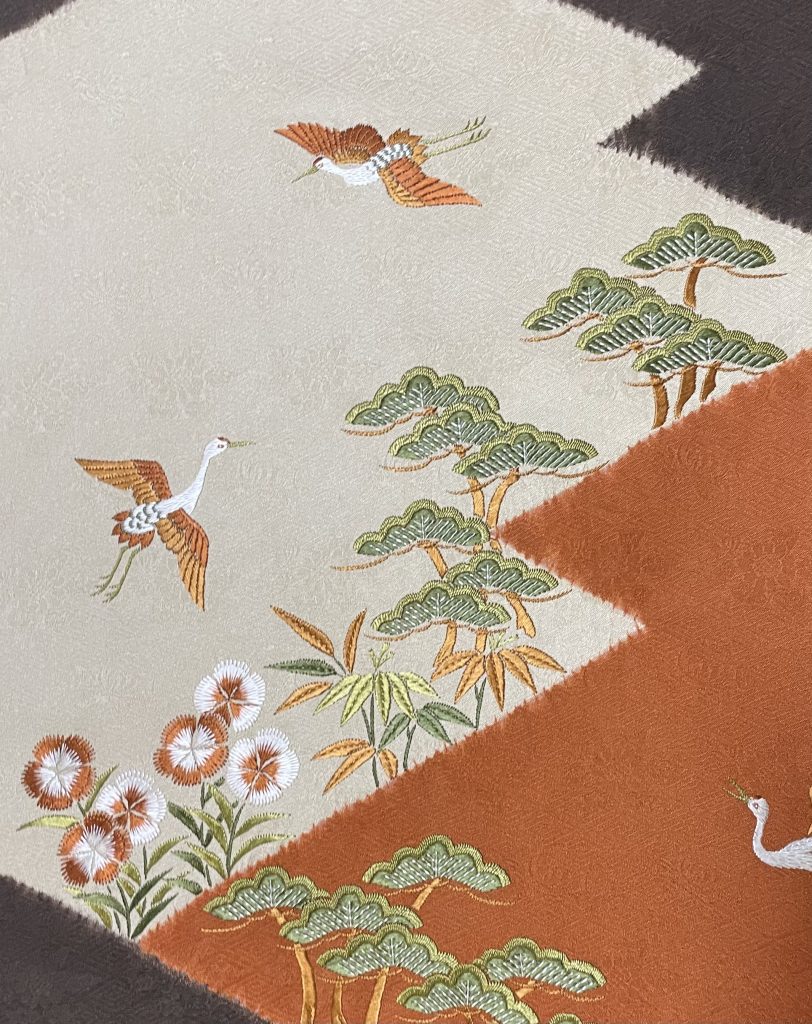

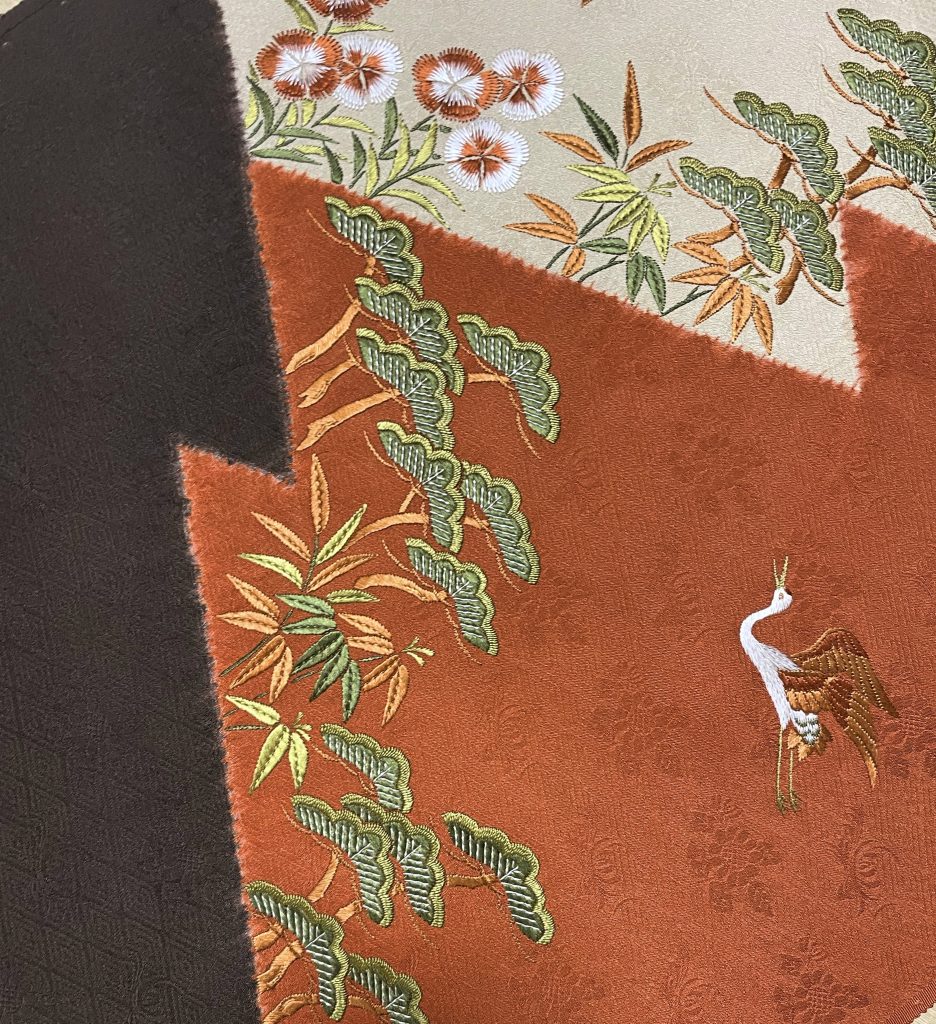

<慶長小袖染染め分け松に鶴染帯>

これは典型的な慶長小袖の構図。

生地も当時と同じ綸子を使用し、絞り染めの無地場の地紋も魅力の一つとなっている。

戦後の日本、時代の流れと環境の変化で着物の出番が極端に減少している昨今だが、

我々の中には世界に誇れる染織史、古典という貴重な財産が今もしっかりと受け継がれている。

私たちはそれらをモチーフに染織物として再現し、もう一度日の当たる場所に引っ張り出して

その美を以前のように生活の一部として愉しむ価値を見直していきたい。