春を告ぐ…昔々の都をどり

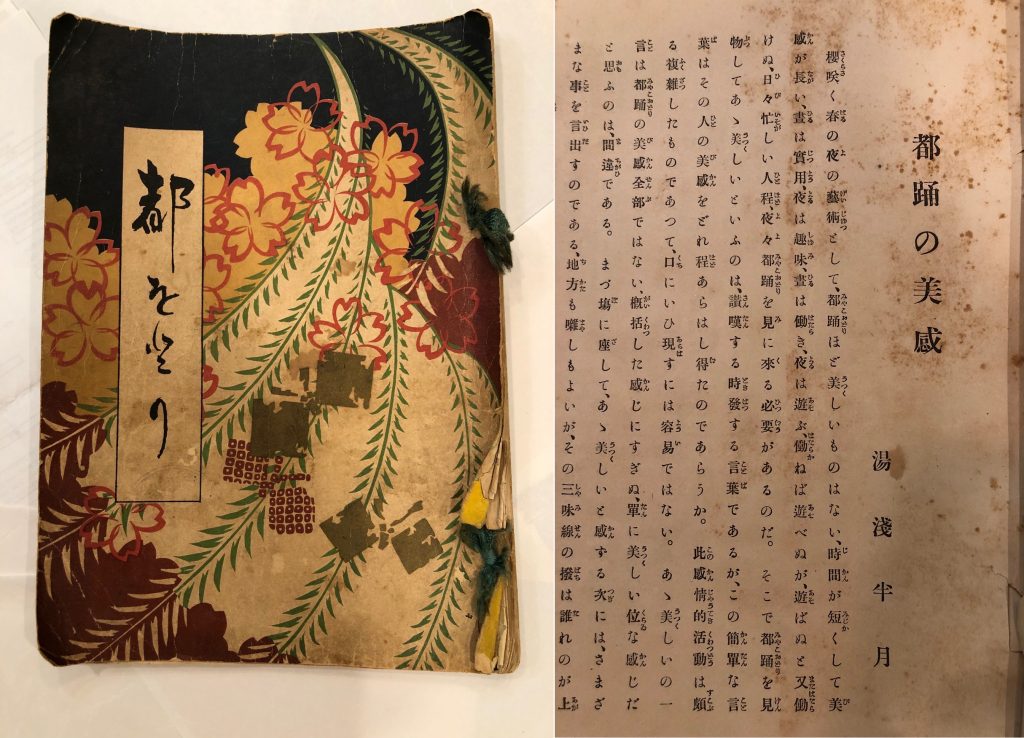

最強寒波到来とかで、家に閉じこもり、古書棚を整理していると、何と大正五年四月の都をどりの演目本が出て来ました。目で追っていくと、祇園町が遊郭として成り立ったのは享保十七年と記され、幾多の困難を乗り越えて、お茶屋を中心に歌舞吹弾の技を観客に披露したのが、明治五年を第一回目とした都をどりだったそうです。 手許の大正五年が第四十七回とされ、冒頭に湯浅半月(明治から大正の詩人、聖書学者)の都をどりを観る人の心得らしき文章が実に感動的で、観客はどうあるべきか…と説いています。まづ日頃よく働き、よく遊ぶ人である事で、日々忙しい人ほど都をどりを観に行く必要があるのだ…と力説しています。時間を持て余して、暇だから行こうか…というのは、美感が育たないらしいです。

手許の大正五年が第四十七回とされ、冒頭に湯浅半月(明治から大正の詩人、聖書学者)の都をどりを観る人の心得らしき文章が実に感動的で、観客はどうあるべきか…と説いています。まづ日頃よく働き、よく遊ぶ人である事で、日々忙しい人ほど都をどりを観に行く必要があるのだ…と力説しています。時間を持て余して、暇だから行こうか…というのは、美感が育たないらしいです。

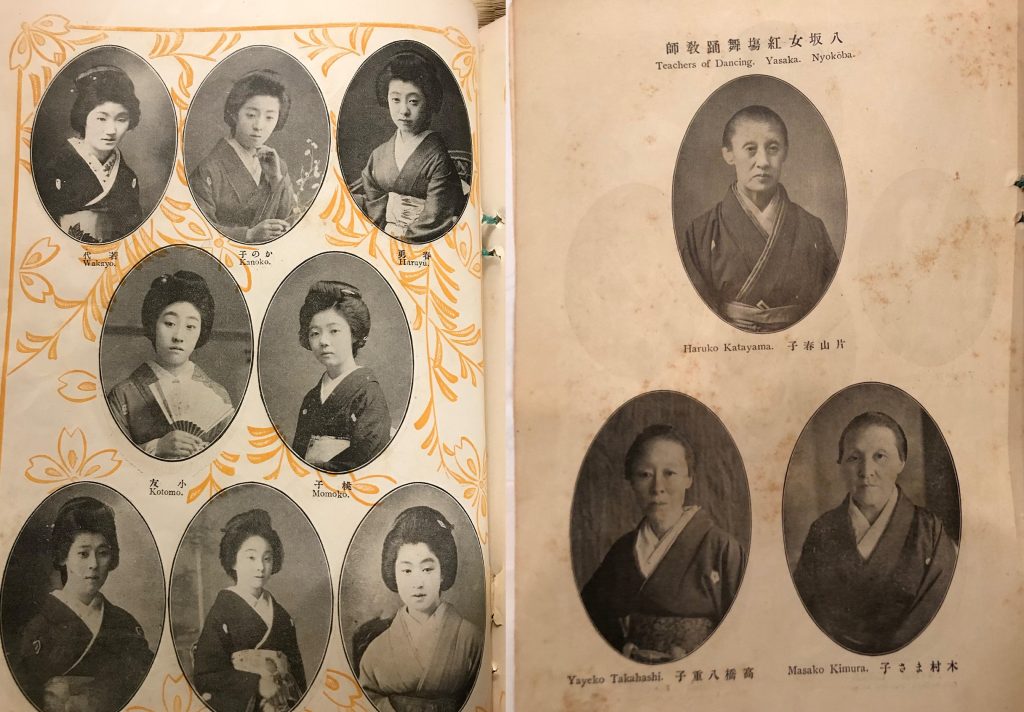

この大正の頃は貸座敷(お茶屋さんのこと)が南北祇園町合わせて五百軒近く在り、舞妓芸妓等は二百人程で、更に加えて花魁太夫は十人ほど存在したようです。今からでは全く想像もつかない位の活気と盛況振りで各々が日頃から芸事の精進と時事の勉学にもつとめ、彼女達の本舞台である座敷に英知を披露したのでしょう。 写真の中に四世井上八千代様の舞妓時代の華奢で可憐なお顔をみつけました。当時の中で舞は抜群に上手で、先代に見初められて片山家に嫁いだと聴いております。

写真の中に四世井上八千代様の舞妓時代の華奢で可憐なお顔をみつけました。当時の中で舞は抜群に上手で、先代に見初められて片山家に嫁いだと聴いております。

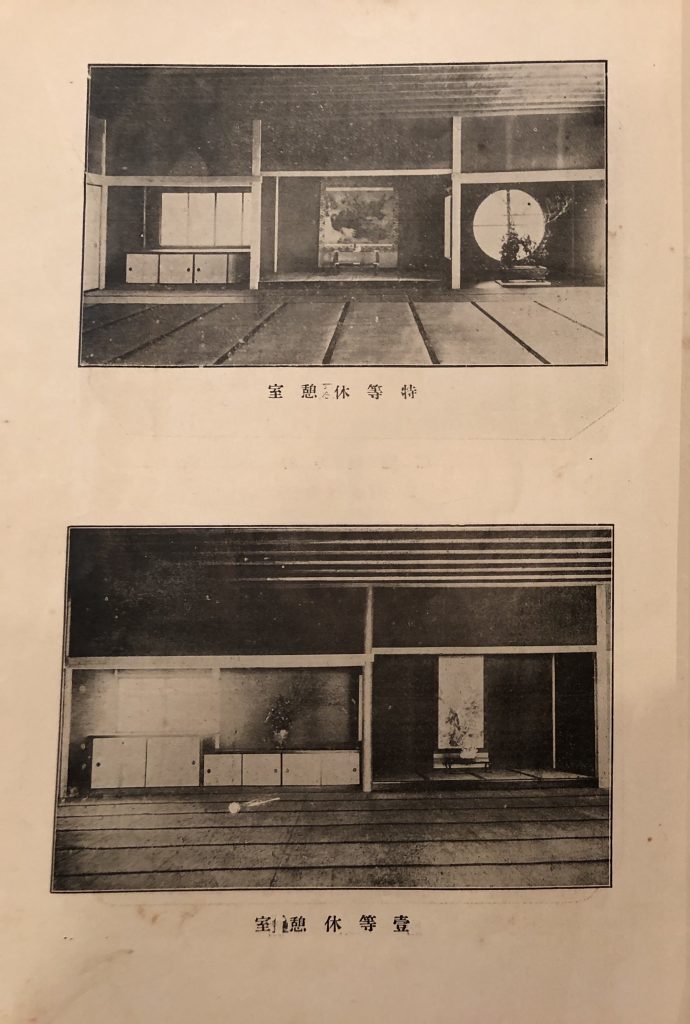

旧築となった歌舞練場を唯今改装中ですが、大正の頃は重厚で、間口も広く、日本建築の技工の集結を感じさせます。現代のコンクリートに囲まれ無機質空間で生活していると日本家屋は生活活動を感じますね。 このように明治から続けられて来た都をどりが、コロナ禍で二年開催されず、今春やっと開演される事となり、京都は、やはり都をどりと共に春がやって来るのだなあ…と再認識しました。

このように明治から続けられて来た都をどりが、コロナ禍で二年開催されず、今春やっと開演される事となり、京都は、やはり都をどりと共に春がやって来るのだなあ…と再認識しました。

私はよく働き、よく遊ぶから、真先に都をどりを観に伺います!

四人のお嬢さんたちが代わるがわる我家へ遊びにいらしたり、一緒に文楽を観に行ったり、又お父様の「鬼平」撮影の合間にご家族一緒に貴船や鞍馬山へお父様のナレーション付きで遠足したり、帰りの山路はみんな「キャッ!キャッ!」と賑やかに、騒ぎながら歩き回った楽しい思い出があります。

四人のお嬢さんたちが代わるがわる我家へ遊びにいらしたり、一緒に文楽を観に行ったり、又お父様の「鬼平」撮影の合間にご家族一緒に貴船や鞍馬山へお父様のナレーション付きで遠足したり、帰りの山路はみんな「キャッ!キャッ!」と賑やかに、騒ぎながら歩き回った楽しい思い出があります。