切付け(きりつけ)とはご存じだろうか。

「切りばめ」のほうが一般的だろうか、主に古裂の一部を切り抜き、別の生地に貼り合わせて

文様を構成する技法で古くは室町中期から始まり、渡来した高価な布地を切り取り、小袖や胴服などに

貼り合わせ、効果的に日常使用されてきた技術である。

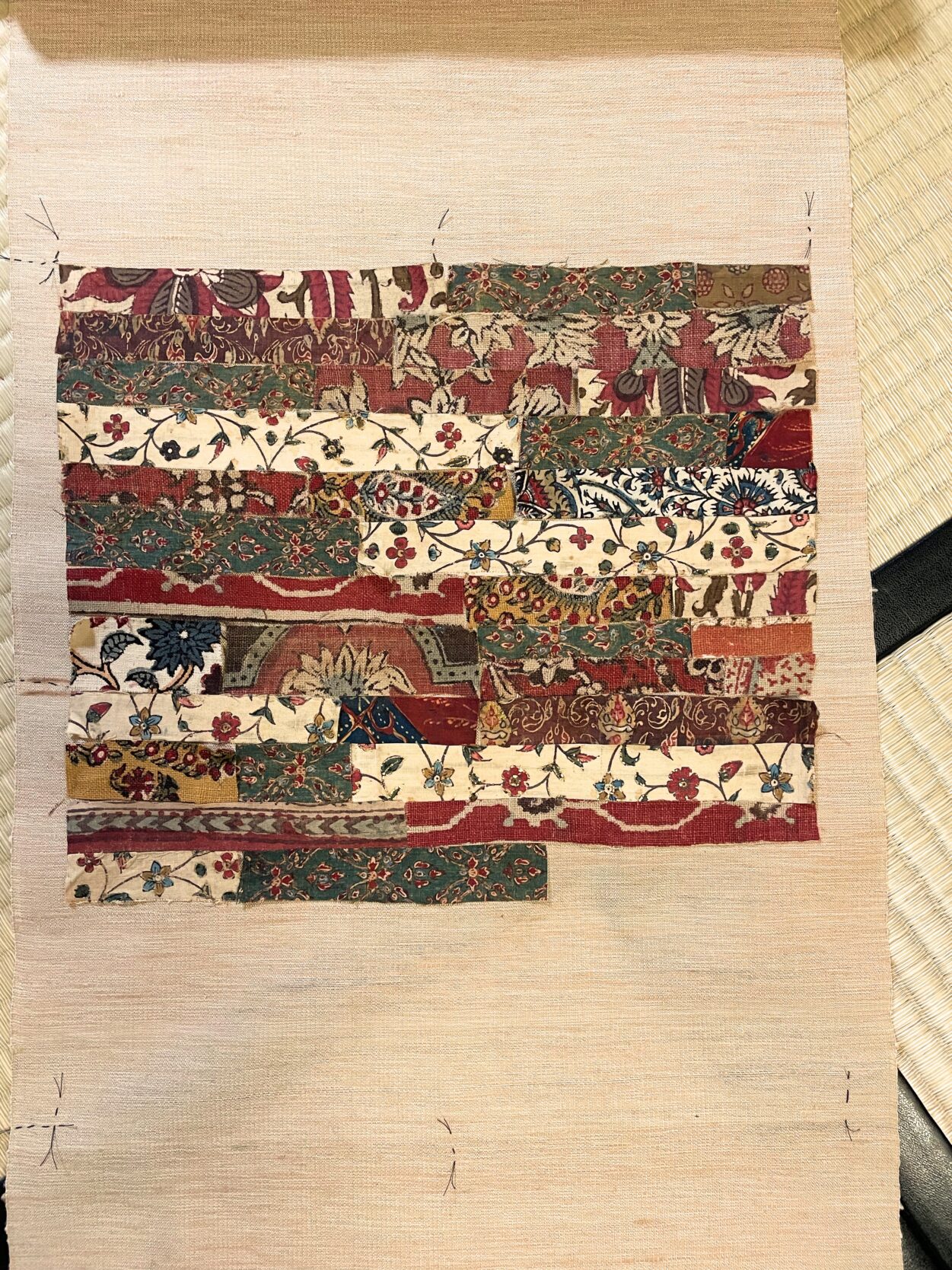

その技法を使い、古渡更紗を用いて切付けの織名古屋帯を現在制作している。

今回は白生地を一から染めて柄を付けるのではなく、そもそも高価で価値のある古裂を切り刻んで柄に転用する

というなんとも贅沢な織帯、使用する古裂の主役は「古渡更紗 笹蔓手金更紗」(ささつるできんさらさ)

という17世紀インド更紗の中でも有名な代物、字のごとく笹蔓には厚みのある本金がふんだんに使われ、

細工も細かく、色鮮やかな色彩は当時の茶人などの嗜好に合った日本人好みの金更紗であり、

それを惜しげもなくタイコ、ハラに使用するのである、

贅沢の極みといっていい。

途中経過の古渡金更紗切付け笹蔓手織名古屋帯

17世紀の古渡というだけあってところどこと金は剥げ落ちているが、

時代と共に流れた時間の厚みや長さを考えると、そのオリジナルの

価値や魅力は大変貴重なものとなり、それが人を引きつける。

今では滅多に出てこないインド17世紀の古渡金更紗、当然簡単に手に入るものではない、

今回も先代が蒐集した古渡以外にあった程度の良いものをかき集め、丁寧に洗浄し程よくなった

ものを使用し織帯の主役として堂々と切付けしているのである。

もちろんその他の更紗もそれぞれある程度劣化はしているが、切付けに耐えうる状態のいいもの、

時代背景や原産地も同じものばかりを集めて慎重に切付けしている。

これからもう一息、いいものが出来上がることは間違いないと確信している。