READ

- 2025.11.12

- スタッフ日誌 /

- 店主日誌 /

- 筆 : 齋藤 康二

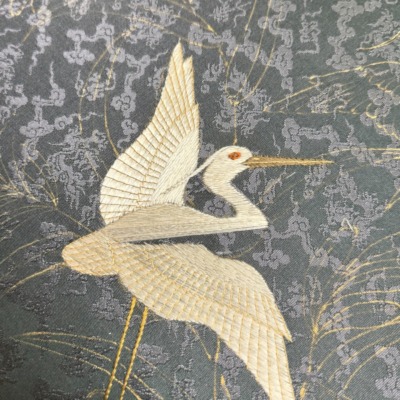

桃山縫い白鷺に葦袋帯

生地は齋藤織物で織り上げた無地のものに、室町の能装束からとった

白鷺に葦の柄を縫いで表現した極めつけの逸品。

桃山縫い白鷺に葦袋帯

いかがでしょうか、ベースの生地には雲取りの地模様があり、

その上に白鷺と葦、そして波が桃山独特の光沢を放った縫いで表現され…

PLEASURE

桃山縫い白鷺に葦袋帯

染物のご紹介

齋藤織物から

齋藤織物から

齋藤織物から新作のご紹介

十一月の着物と帯 店主

平安錦のご紹介

こだわりの逸品

9月の着物と帯 店主

新作帯のお知らせ

齋藤織物から

袋帯の制作

生地名は光悦、柄は桃山

夏物特集:光琳の団扇から夏染帯へ

最新薄物のご紹介

新作:宋代裂袋帯シリーズ

齋藤織物から新作のお知らせ

桃山の世界

きものの愉しみ方。

はじめての方でも、長年愛されてきた方にも、

ぎをん齋藤がお伝えするアレコレ。

選び方や合わせ方などのご参考に。