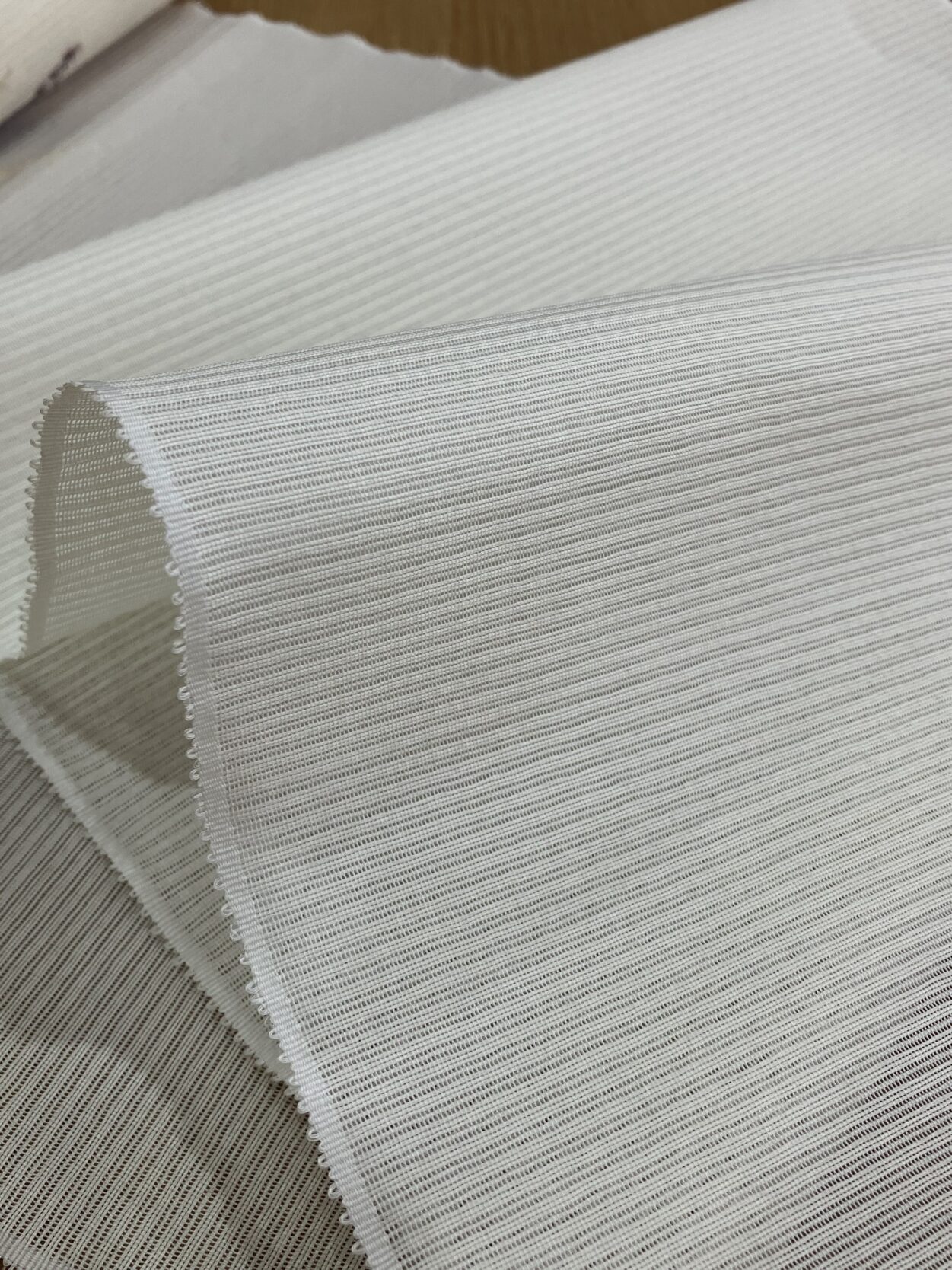

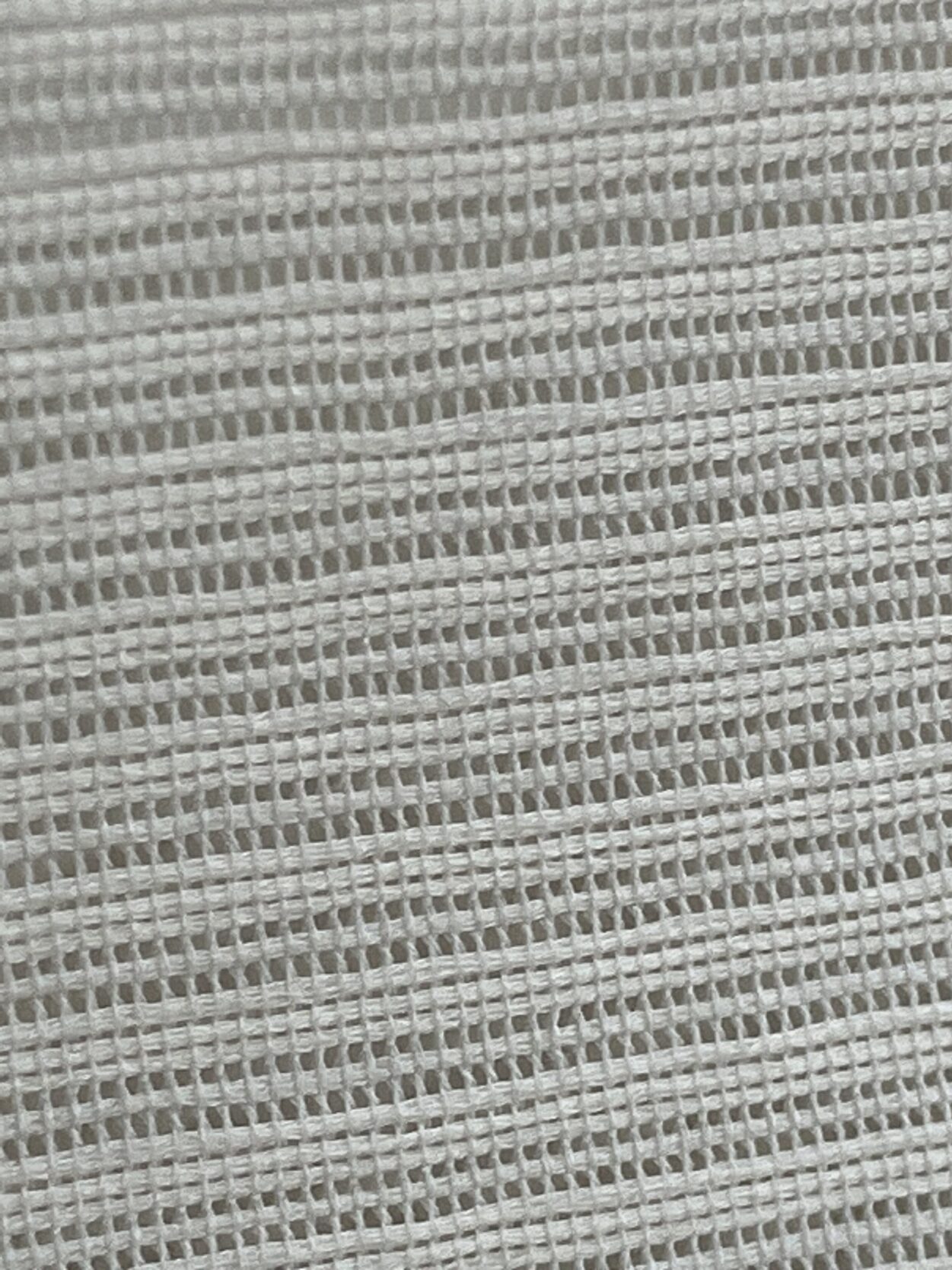

経糸を捩ることにより出来た絽目。

その整然と並ぶ繊細な間に、爽やかな風が通り抜ける様に見た目にも涼しげです。

(絽目アップ)

(絽目アップ)

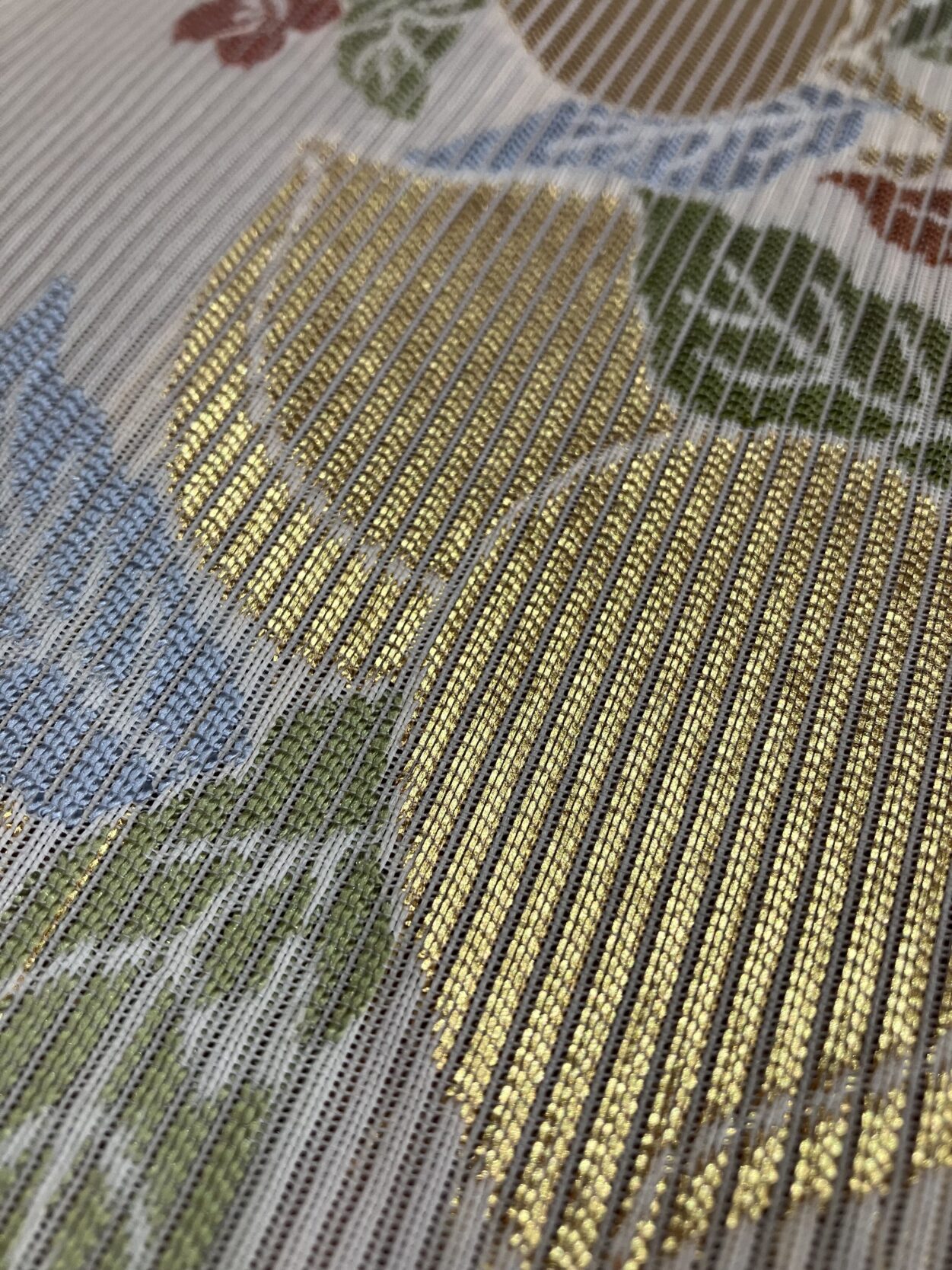

そんな長絹、今までは本金の引き箔、又は糸など一色で紋様を織り出していました。

すっきりとした美しさがあります。

今回、ベテランの職人の手により織り上げられた最新作には多色の色が入り、その中で本金箔が上品に光り、優しい雰囲気に仕上がっています。調和のとれた美しさです!

(お太鼓部分で引き箔を引くためのヘラを差し込む様子)

(お太鼓部分で引き箔を引くためのヘラを差し込む様子)

織り上がったばかりの長絹を眺めて、このなんとも言えない”感じの良い美しさ”を是非ご覧いただきたい!と、気持ちが高揚した今日この頃でした!

安井