9月30日(土)~10月4日(水)の5日間開催予定の「第74回 京都秋の陳列会」では、

「京縫い」をテーマに掲げております。

京縫いとは文字通り、京都で制作された刺繍のこと。

ぎをん齋藤の着物帯にも沢山の刺繍があしらわれておりますが、

これらは全て京都在住の職人たちのお仕事、すなわち「京縫い」となります。

展示会まで一ヶ月もきりましたので、刺繍に関する記事を少しずつあげていこうかと思ってます。

ではとりあえず堅苦しい話から始めます笑。

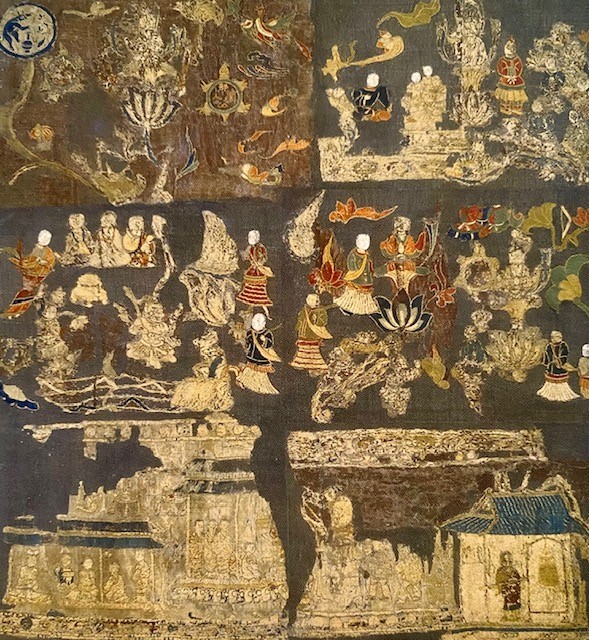

日本の刺繍の歴史を語る上で避けては通れないのが、国宝「天寿国繍帳(テンジュコクシュウチョウ)」。

聖徳太子の死を悼んで作られた曼荼羅です。

飛鳥時代(593年~710年)は仏教文化の隆盛期。

刺繍も仏の世界を表現する技法として採り入れられていきました。

染織品はとても保存が難しく、断片とは言え、当時の品が現代にまで伝世していることは本当に驚くべきことです。

大城、若かりし頃にこの天寿国繍帳について、先代会長に熱くレクチャーされたことをよーく覚えてます。

当時会長は天寿国繍帳中の「兎」(画像左上)をモチーフとした刺繍帯を作成中で、大城は市内在住の刺繍職人と会長の橋渡し役。

(こんなこと書いたら怒られそうですが)当時の私にはそれがどうしても兎に見えなくてですね、、、

「これはいったいなんですか?」って顔をしていた大城に、会長は心底イラッとしたはずです笑。

そんな大城が中宮寺(法隆寺のお隣さん)までこの「天寿国繍帳」(レプリカですが)を見に行くだなんて、、、、笑笑。

ちょっと脱線しましたが、この時代から日本刺繍のあゆみは始まり、時代の変遷とともに刺繍の用途は広がってまいります。

ぎをん齋藤

大城 大

✉:gionsaito-ohshiro@outlook.com