READ

- 2018.07.06

- 日記帳/

- スタッフ日誌/

- 宮林 渉/

本日も大雨。。

皆さん、おはようございます!(^^)/

京都は早朝まで大雨でした。。

今は、少し弱まりました!

昨日は、携帯電話の避難勧告が何回鳴った事でしょう。

大事なお知らせですが、大雨の中、外に出る方が危ないように感じた昨夜でした。

ぎをん齋藤は、おかげさまで現在のところ被害はございませんのでご安心…

日記帳

BLOG

本日も大雨。。

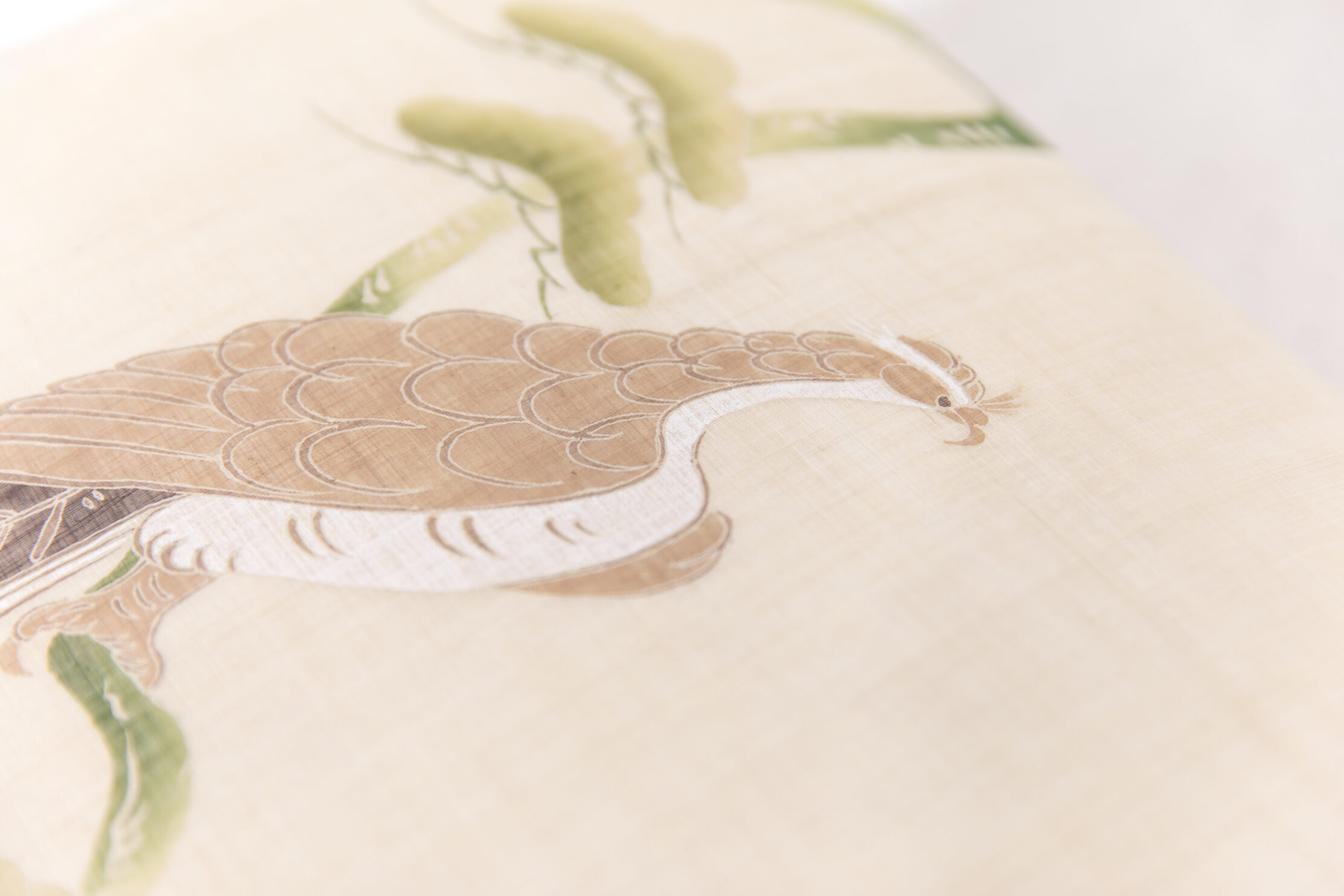

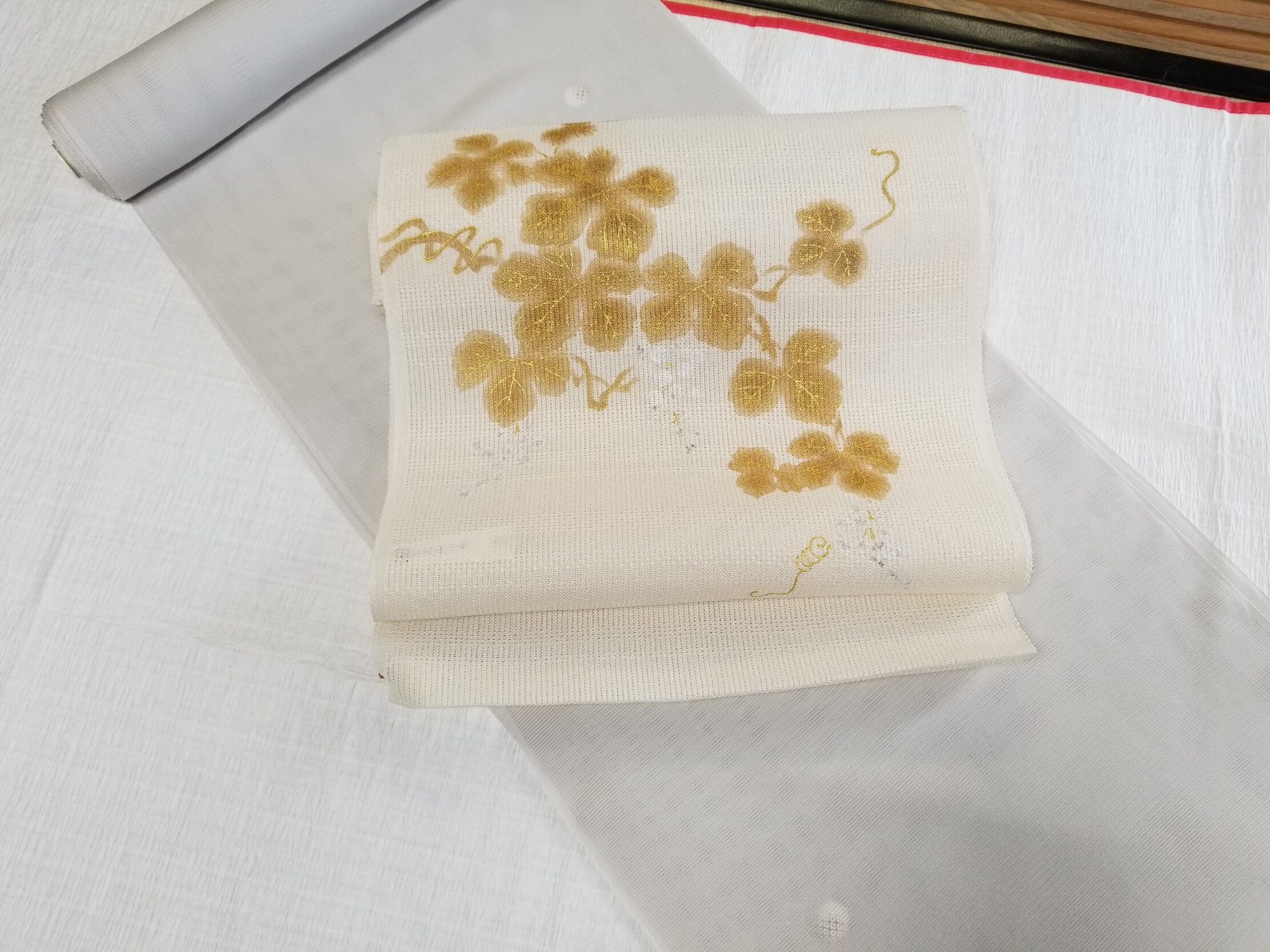

ぎをん齋藤の染帯

刺繍のチェック

大雨です。。

「かたもの」にもご注目!

台風にご注意を!

帯芯が変われば❗

お手入れの品

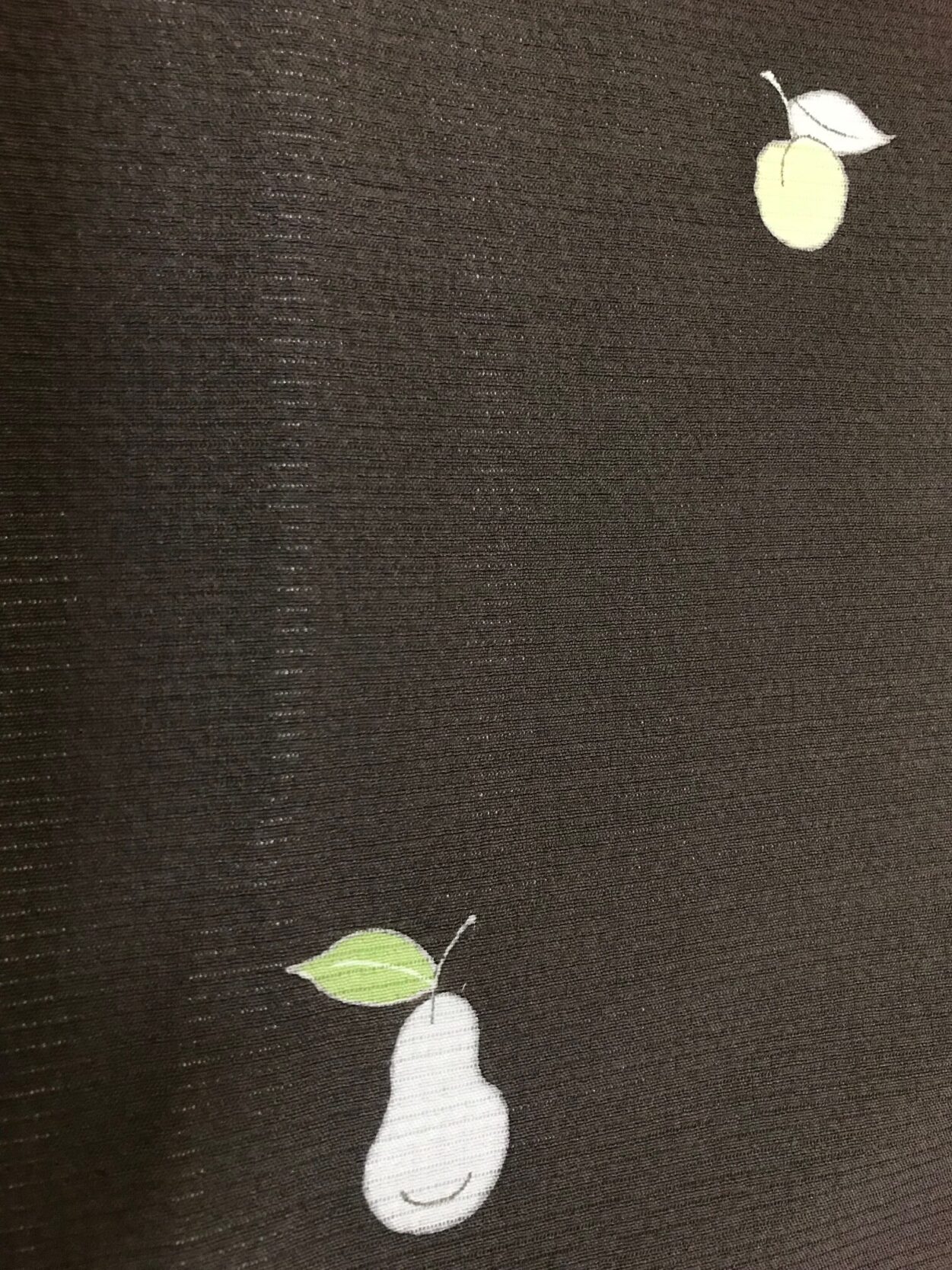

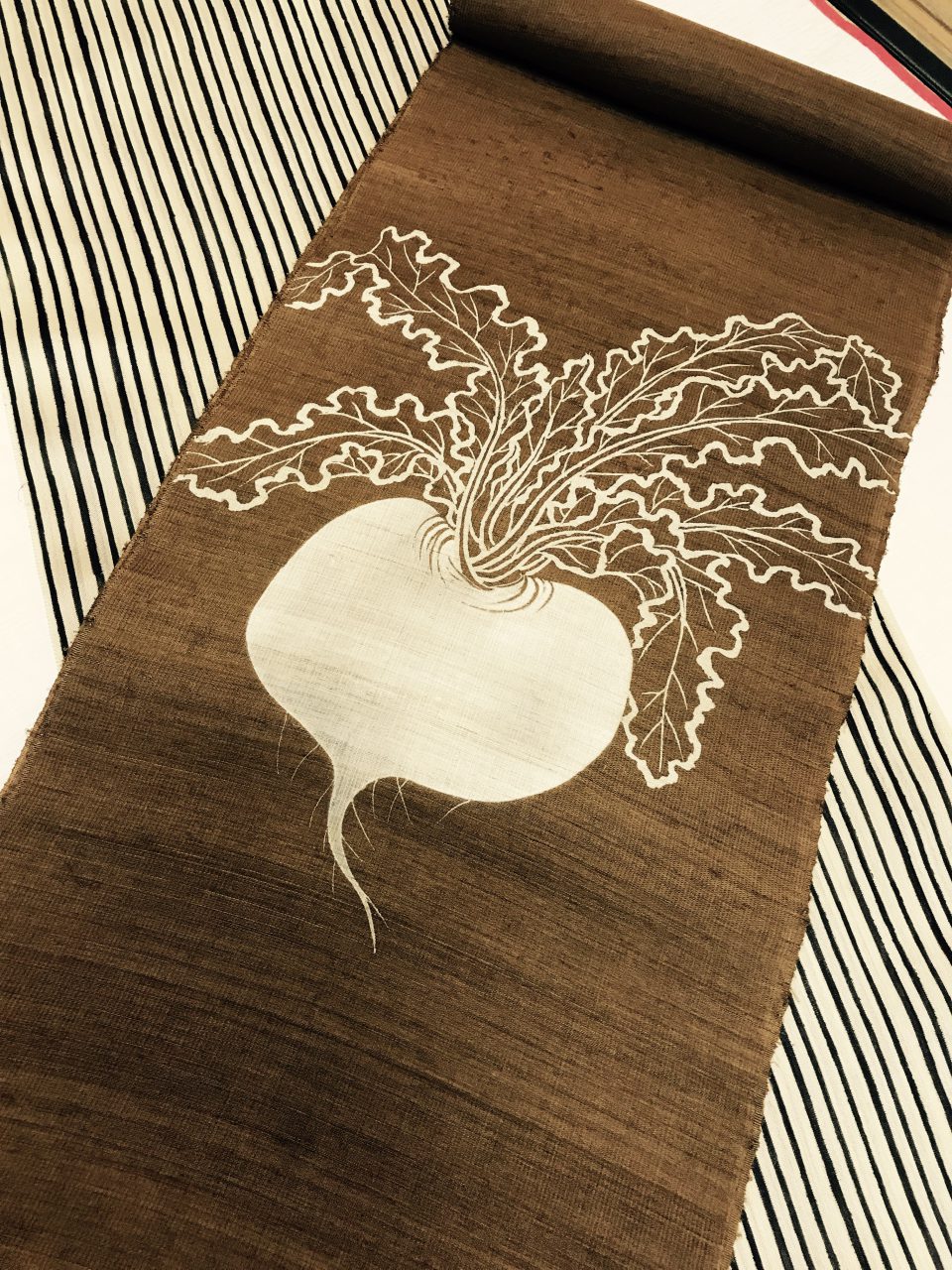

今回は夏物のご紹介です。

雷鳴轟く

7月の着物と帯を更新しました

京都へ

左近の梅、右近の橘

7月の着物と帯を選考中!

御所解訪問着の配色

つかの間の晴天!

夏野菜の季節♪

帯次第でガラリと!?